Einleitung zu den drei altkirchlichen Bekenntnissen

Die drei altkirchlichen Bekenntnisse, das Apostolikum, das Nicaeno-Konstantinopolitanum (Nicaenum) und das Athanasianum, gehören nächst der Heiligen Schrift zu jenen Glaubenszeugnissen, die zwar nicht alle, aber doch die überwiegende Mehrzahl der christlichen Kirchen miteinander gemeinsam haben. Als solche verbinden sie uns nicht nur mit den Christinnen und Christen der ersten Jahrhunderte, sondern auch mit den meisten großen Traditionen der heutigen Zeit.

Die drei altkirchlichen Bekenntnisse sind von sehr unterschiedlicher Art. Während das Apostolikum ein typisches Taufbekenntnis ist, also ursprünglich von Täuflingen anlässlich ihrer Taufe gesprochen wurde, ist das Nicaenum ein Lehrbekenntnis, das die wichtigsten Aussagen zur Dreieinigkeit Gottes festhält. Demgegenüber ist das Athanasianum wohl am ehesten als eine theologische Abhandlung über die Lehren von der Trinität und Jesus Christus anzusprechen.

Minitatur des Ersten Konzils von Konstantinopel aus einer Handschrift mit Predigten von Gregor von Nazianzus

Das Nicaenum

Anders als das Apostolikum zeigen das Nicaenum und das Athanasianum deutliche Spuren der theologischen Auseinandersetzungen der ersten Jahrhunderte nach Christus.

Dabei spiegelt das Nicaenum vor allem die Debatten des 4. Jahrhunderts über das Verhältnis Jesu und des Heiligen Geistes zum Vater wider. Die Diskussion über das Verhältnis Jesu zum Vater wurde im Arianischen Streit geführt. Der Streit ist benannt nach Arius (gest. 336), einem Schüler des antiochenischen Märtyrers Lukian. Für Arius ist nur der Vater ein wirklicher Gott. Der Sohn ist ein oberstes Engelwesen, das wie alle anderen Geschöpfe auch aus dem Nichts erschaffen worden ist. Er ist dem Vater seinem Wesen nach unähnlich und darum auch nicht präexistent, das heißt: ohne Anfang. Vielmehr gab es eine Zeit, in der Jesus Christus nicht existierte. Auch war Jesus nach der Meinung des Arius mit einem freien Willen begabt und deshalb wie alle anderen Geschöpfe der sittlichen Bewährung unterworfen. Allein der Tatsache, dass er sich bewährt hat, ist es zuzuschreiben, dass er Gott genannt werden kann. Deutlich ist damit, dass Arius den Sohn dem Vater unterordnet, die drei göttlichen Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, hier also hierarchisch, das heißt: ihrem Rang nach abgestuft werden. Damit jedoch wird in Frage gestellt, dass sich in Jesus Christus wirklich Gott selbst offenbart und so für die Menschen die Erlösung bewirkt hat. Stattdessen sieht Arius Jesu Bedeutung vor allem in seinem ethischen Handeln, eine Auffassung, die seitdem in regelmäßigen Abständen wieder auftaucht.

Trinität

Das Konzil von Nicaea hatte im Jahr 325 die Lehre des Arius für ketzerisch erklärt und in einer Vorform des späteren Nicaenum die Wesenseinheit von Vater und Sohn bekannt. Damit wurden die wichtigsten Grundlagen der Trinitätslehre festgelegt. Das entscheidende Stichwort des Konzils, »homoousios«, das heißt »eines Wesens«, ist dabei wohl von Ossius von Córdoba, dem Hofprediger Kaiser Konstantins I. (270/288, 306–337), in die Debatte eingebracht worden. Der Sache nach geht die Formulierung auf neutestamentliche Aussagen wie etwa Joh 10,30 (»Ich und der Vater sind eins«) zurück.

Allerdings setzte sich der theologische Streit auch nach dem Konzil noch fort. Dabei wurde zum einen im Blick auf die Gottheit Jesu Christi die Interpretation der Wendung »eines Wesens (mit dem Vater) « vertieft. Zum anderen wurde heftig über die Gottheit des Heiligen Geistes gestritten. Diese war nämlich im Nicaenum von 325 noch nicht bedacht worden; es hatte dort lediglich geheißen: »(Wir glauben) […] an den Heiligen Geist.« In der endgültigen Fassung des Bekenntnisses, die von dem im Jahre 381 durch Kaiser Theodosius I. (347, 379–395) einberufenen Konzil von Konstantinopel verabschiedet wurde, ist darum vor allem der dritte Artikel breit ausgeführt. Der Heilige Geist erscheint darin als gleichberechtigte Person der Trinität, was während des Streites durch die sogenannten »Pneumatomachen« bestritten worden war. Diese hielten den Heiligen Geist nämlich lediglich für ein Geschöpf.

Filioque

In den Bekenntnissen der lutherischen Kirchen erscheint das Nicaenum in jener lateinischen Gestalt, die mit schon im 6. Jahrhundert anzutreffenden Formulierungen betont, dass der Heilige Geist nicht nur »aus dem Vater«, sondern »filioque«, das heißt »und aus dem Sohn« hervorgehe. Damit folgen diese Bekenntnisse der westlichen Tradition, die besonders an den das menschliche Heil bewirkenden Handlungen der drei göttlichen Personen interessiert ist. Dem gegenüber geht es der östlichen, orthodoxen Tradition vor allem um die Beziehungen (Relationen) innerhalb der Trinität.

Athanasius von Alexandria

Das Athanasianum

Das Athanasianum, das von der Tradition dem Kirchenvater Athanasius von Alexandrien (ca. 298–373) zugesprochen wurde, wahrscheinlich aber erst im 5. Jahrhundert fixiert worden ist, ist in den heutigen Gemeinden weniger in Gebrauch als das Apostolische und das Nicaenische Bekenntnis.

Zentraler Inhalt dieses Bekenntnisses ist zum einen die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes (Trinitätslehre) und zum anderen die Lehre von den zwei Naturen Jesu Christi (Zweinaturenlehre). Seine Aussagen folgen jenen Linien, die sich im Verlauf der Streitigkeiten des 4. und 5. Jahrhunderts als rechtgläubig durchgesetzt haben. Die Lehre von der Trinität hält dabei sehr anschaulich die Spannung zwischen der Einheit Gottes und der Dreiheit seiner Personen fest. So wie es bereits die Konzilien von Nicaea und Konstantinopel bekannt haben, werden auch hier die Wesenseinheit, die Göttlichkeit und das Herr-Sein der drei Personen gegen die damals erhobenen irrigen Behauptungen einer Abstufung innerhalb der Trinität oder der Geschöpflichkeit des Sohnes und/oder des Heiligen Geistes vertreten.

Die Lehre von Jesus Christus folgt jener Lehre, die das Konzil von Chalkedon im Jahre 451 als rechtgläubig festgelegt hatte: Christus ist weder ein vergöttlichter Mensch noch ein vermenschlichter Gott. Er ist kein Mischwesen und wurde nicht verwandelt. Demgegenüber hält das Athanasianum fest: Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Er ist nicht vermischt oder verwandelt und auch nicht getrennt oder gesondert. Bemerkenswert ist, dass die Lehre über die Dreieinigkeit hier bereits den Ausgang des Heiligen Geistes vom Vater »und aus dem Sohn« (lat. filioque) lehrt (s. oben).

Im Schlussteil des Athanasianums wird eine große Nähe zum Apostolikum erkennbar. Das macht deutlich, dass der Text des Apostolikums, der uns in seiner abschließenden Form erst aus dem frühen 8. Jahrhundert überliefert wird, in seinen Grundzügen schon sehr viel älter ist. Er ähnelt dem stadtrömischen Bekenntnis, das bereits in der Mitte des 3. Jahrhunderts vorlag.

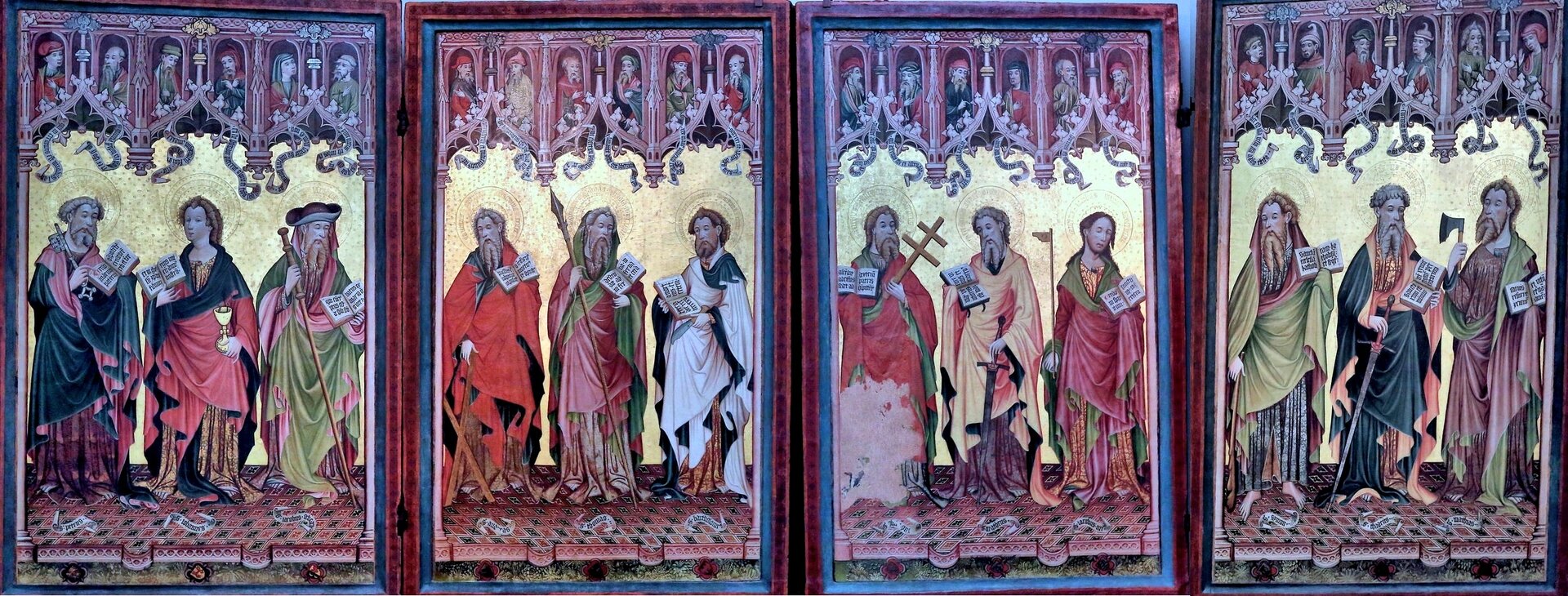

Auf dem Göttinger Barfüßeraltar sind einzelne Glaubenssätze den zwölf Aposteln zugeordnet.

Das Apostolikum

Gegenüber den beiden anderen altkirchlichen Bekenntnissen fällt die Kürze des Apostolikums besonders im dritten Artikel (Heiliger Geist) auf. Dafür liegt der Schwerpunkt hier im zweiten Artikel (Jesus Christus). Allerdings ist festzustellen, dass sich dort kein Wort über die Heilsbedeutung des Todes Jesu findet. Der additive, reihende Stil dieses Bekenntnisses hat dem Missverständnis Vorschub geleistet, zum rechten Bekennen genüge eine Aufzählung von grundlegenden Wahrheiten.

Das Apostolikum ist das in den westlichen Kirchen am weitesten verbreitete Bekenntnis; in den orthodoxen Kirchen spielt es keine Rolle, dort gilt das Nicaenum.

Der vorstehende Text von Klaus Grünwaldt ist dem Buch "Unser Glaube - Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche" entnommen.

VELKD (Hrsg.), Unser Glaube. Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche

© 2013, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH